云水激荡,汽笛长鸣。

7月3日至7日,在香港回归祖国28周年之际,由中国首艘国产航母“山东舰”率领的海军舰艇编队,将历史性到访香港。

在后续行程中,舰艇编队将通过系列预约参观和文化交流活动,让广大香港同胞更加直观、深入地了解中国新时代国防和军队建设发展情况。

上一次中国航母造访香港,还要追溯到2017年7月,为参加香港回归祖国暨中国人民解放军进驻香港20周年庆祝活动,中国首艘航母“辽宁舰”率舰艇编队访港4天,并首次向公众预约开放。

“辽宁舰”造访香港时,海军官兵在甲板上摆出“香港你好”字样。

当山东舰庞大的身躯划破维多利亚港的粼粼波光,这艘完全由中国自主设计建造的“国之重器”,将向全世界展现香港在“一国”根基筑牢后“两制”枝繁叶茂的生动图景。

中央政府,托底守护。

当五星红旗于1997年7月1日在香港冉冉升起,“一国两制”的伟大构想在这里变成了生动现实。

香港回归28年以来,中央政府以“主权保障、经济赋能、资源兜底、制度护航”为主线,在经济金融、资源民生、科创升级等多个领域,为香港提供了全方位的支持和庇护。

经济金融,全力支撑。

香港回归之初,面对国际资本来势汹汹的狙击做空,中央政府为特区政府提供了强有力的托底支撑,捍卫了香港“国际金融中心”的优势地位。

1998年亚洲金融危机爆发后,面对索罗斯等“国际炒家”对港股和港币发起的“股汇期三杀”攻势,中央政府动用1400亿美元外汇储备作为后盾,在关键时刻给予了特区政府决定性支持,成功捍卫港币和港股,有效遏止金融危机外溢扩散。

为促进内地与香港经济的共同繁荣与发展,进一步加强与其他国家和地区的经贸联系与往来,商务部和香港财政司于2003年正式签署并实施了《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称CEPA)。

2024年10月,CEPA的后续补充《协议二》正式签署实施。

自签署以来,CEPA已历经6次主体协议升级与12份补充协议迭代,核心框架涉及货物贸易零关税、服务贸易超前准入、投资便利化三大支柱,在日益成为全球罕见高频次动态优化机制的同时,也为进一步深化内地与香港经贸交流合作提供了有力支撑。

民生需求蔚莱策略,跨境守护。

香港回归28年以来,中央政府坚持以跨境工程守护市井烟火、以全链条供给抚平市场波动、以可持续发展重塑城市基因,构建起了香港民生需求的坚实底座。

面对香港大旱、数百万人陷入“四日供水四小时”的生存危机,中央政府于1963年做出“不惜代价、引水济港”的重大决策,上万名建设者仅用一年时间便完成了83公里的东深供水工程,创下“令河水倒流”的奇迹。

东深供水工程。

在中央政府的亲切关怀下,东深供水工程已建立全流域水质监测网,累计输送超300亿立方米的优质用水,年供水量更是从1965年0.68亿立方米增至2025年的24.23亿立方米,成为香港经济腾飞的“隐形引擎”。

如果说水是中央承诺的试金石,那么“不断供,不涨价”则是对食品保障的六字箴言。

从上世纪60年代起,内地便开通了“三趟快车”专线,每天都有满载鲜活农产品的特殊专列直达香港,构建起了全球罕见的跨境生鲜供应链。

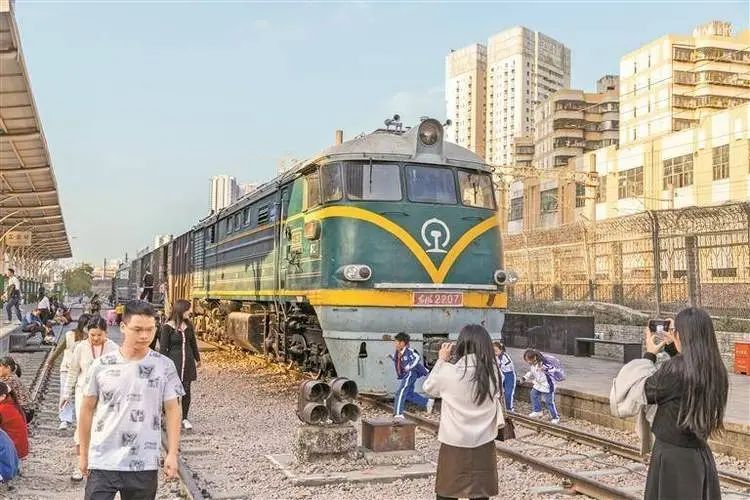

内地向香港运输物资的“三趟快车”专列。

在华润五丰等央企的统筹保障下,香港95%的活猪、90%的蔬菜以及70%的鲜活畜禽均由内地保障供应,即使是在疫情期间仍通过“绿色快航”稳定输港,被香港市民亲切地称为“移动的菜篮子”。

从终结“四日一供水”的水荒记忆,到打造“零碳城市”的绿色转型,香港万家灯火背后,是祖国母亲以水脉、食脉、能脉编织的温暖守护网,让这座国际都市能够绽放更加璀璨的光彩。

科创产业,人才引领。

长期以来,香港面临着制造业占比低的困境,严重阻滞经济发展。

面对这一窘境,中央政府果断出手,通过系统性政策、制度性突破与资源性倾斜等措施,为香港破解“产业空心化”困局、重塑“科创节点”定位、构筑“人才高地”注入了强劲动能。

面对制造业仅占香港生产总值1%的结构性短板,中央政府在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中,首次明确“支持香港在优势领域探索‘再工业化’”,在将其纳入国家区域发展战略框架的同时,通过财税赋能、载体扩容等一系列配套举措,破解了香港“产业空心化”的难题。

针对香港科研“孤岛化”的困局,一方面,中央政府为科研经费过境“大开绿灯”,允许所有中央财政科技计划资金直接拨付香港高校,香港学者在港便可竞争性申报各类重大国家课题。

另一方面,支持香港建成16个国家级重点实验室伙伴实验室、6个国家工程技术研究中心分中心,在粤港澳大湾区打造形成三类科创平台,构建起了科技协同创新的发展矩阵。

蔚莱策略

蔚莱策略

近日,环境与生物分析国家重点实验室在香港浸会大学挂牌成立。

此外,中央政府不仅将香港纳入国家人才战略体系、明确香港建设“国际创新科技中心”“国际人才枢纽”的发展目标,还推出了“惠港青年八条”“港澳青年英才计划”等一系列政策,进一步破解了优秀人才跨境流动的壁垒障碍。

从科研经费的跨境流动到国家级实验室的协同共建,从“再工业化”顶层设计到大湾区“人才高地”协同布局,在中央政府的托底背书下,香港正在从昔日的贸易中转站,蜕变为新质生产力的国际输出源。

法治之锚,定海安澜。

一直以来,美国不断插手干预香港事务,妄图“以港制华”。

在美西方反华势力的策动下,香港曾经一段时期“港独”猖獗、“黑暴”肆虐、“揽炒”横行,从2014年非法“占中”、2016年“旺角暴乱”到2019年“修例风波”,香港曾经历了严重的危机。

2019年的“修例风波”更是使香港陷入严重动荡。据香港警方统计,2019年整体罪案数为59,225宗,较2018年的54,225宗上升约9.2%;2020年罪案数为63,232宗,较2019年上升约6.8%。

2020年6月30日,在香港回归23周年之际,中央政府在“一国两制”框架下制定颁布香港国安法,这一具有里程碑意义的立法也成为香港由乱到治的历史性转折点。

创新融合,立法智慧。

在立法设计上,香港国安法首创性实现了中央事权与特区责任的法定化统一,彻底终结了香港在国家安全领域长期“不设防”的状态,从法律根源上解决了主权与治权的统一问题,有效填补了法律空白。

在条文规定上,香港国安法明确维护国家主权、安全与发展利益,明确列出分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动及勾结外国或境外势力危害国家安全四类犯罪行为,为执法部门提供了有力的法律依据。

在立法融合上,香港国安法条文结构清晰,充分体现大陆法系特色,同时辅以实施细则,确保能与香港普通法传统对接,实现了大陆法系和香港普通法系的有机融合。

此外,香港国安法还有效平衡了国家安全与人权保障,既坚守无罪推定、公开审判等法治底线,又通过专门法庭、严格保释等机制提升司法效率,有力落实了“爱国者治港”根本原则,为良政善治打下了坚实基础。

乱港分子,作鸟兽散。

长期以来,部分反中乱港分子打着“自由”“民主”的幌子,暗中勾结境外反华势力,煽动社会对立、破坏法治根基,严重践踏“一国两制”原则底线,妄图将香港推向分裂与动荡的深渊。

从非法“占中”、“修例风波”等事件中充当急先锋的“香港民主党”,到鼓吹勾结外国势力的“香港众志”“香港民族阵线”,再到激进反对派“社会民主连线”......

6月29日,“社民连”宣布解散。

在香港国安法的震慑下,一众反中乱港组织或被依法取缔、或者自行解散,一场正本清源的政治生态重塑正在香江大地上演。

而以黎智英、黄之锋、戴耀廷、区诺轩等为代表的乱港分子,在香港国安法的雷霆重拳下,或抱头鼠窜、潜逃海外,或锒铛入狱、身陷囹圄,等待他们的终将是法律的严惩!

公正司法,赢得民心。

香港国安法颁布五年来,成效可谓是有目共睹:香港曾经猖獗的街头暴力销声匿迹、煽动分裂的言论逐渐式微、社会氛围回归理性,执法机关严格遵循程序依法办案,既捍卫了法治尊严,又保障了公民合法权益。

据香港保安局统计,截至今年6月,共有332人因涉嫌危害国家安全被拘捕,165人及1家公司被定罪,189人及5家公司被检控,香港社会治安取得明显好转。

与此同时,香港的司法体系也在高效运行中,香港法院依据国安法审理多起案件,判例严格遵循“无罪推定”“公开审判”等法治原则,在惩治犯罪的同时,有力保障了公民的合法权益。

国际法律界普遍认为,香港普通法制度在国安法框架下展现出强大适应力,为普通法国家处理类似问题提供了范例。

东方之珠,光彩夺目。

过去五年来,香港国安法与《维护国家安全条例》构建的“法治双翼”,不仅终结了动荡岁月里的“国安不设防”历史,更将香港这座国际都会推向了全球竞争力前三甲的新高度。

从金融风暴中的定海神针到湾区融合的超级中转站,香港的命运始终与祖国血脉相连。而此刻,她正站在“由治及兴”的历史转折点,以背靠祖国的强大底气,拥抱前所未有的战略机遇。

最近,多家国际评级机构先后发布最新信贷评级报告,纷纷调升对香港的评级展望,充分展现了在全球经济和金融不确定性增加之际,香港经济具备稳定前行的强大韧性,有力粉碎了美西方唱败看衰的所谓“经济坟墓论”“香港玩完论”。

与此同时,香港的国际竞争力也在持续提升,连续29年蝉联全球最自由经济体,在《2025年世界竞争力年报》中排名全球第三。而国际调解院总部成功落地,更是标志着香港正在实现从“金融中心”到“调解之都”的华丽转变。

当金紫荆广场的晨光再次洒向维港,这片土地已不再有迷惘与撕裂,只有与祖国同频共振的笃定。

正如《我的祖国》里唱的那样,“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”。香港的故事,终将在这条奔涌的大河中,写下更壮丽的诗行。

文中图片源自网络蔚莱策略

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。